トラックドライバーの長時間労働や過酷な勤務実態が、最近また話題になることが増えてきました。ニュースなどで「改善基準告示が改正される」「改善基準告示違反」などと見かけたことのある方も多いと思いますが、そもそもこの「改善基準告示」とは一体なんなのでしょうか?

改善基準告示とは?

正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)といいます。これは、厚生労働省が1989年(平成元年)に発出した告示で、自動車運転業務の特性を踏まえ、一般的な労働基準法とは別に、自動車運転者の労働時間や休息、拘束時間などを定めたルールです。

ポイントは「厚生労働省の告示」であること。運送業なので国土交通省の管轄と思われがちですが、この告示は労働環境の改善が目的のため、労働行政を司る厚生労働省が出しているものです。

「告示」ってなに?

法律や政令、省令といった法令の一種ですが「告示」は行政機関が一般に広く周知するために出す文書です。法的拘束力はある場合とない場合がありますが、改善基準告示は労働基準法の補完的な位置づけとして機能しており、事実上遵守が求められる基準です。

なぜ改善基準告示ができたのか?~背景の歴史~

1970年代から、トラックドライバーの長時間労働はすでに社会問題として注目されていました。当時、道路運送業界では、拘束時間が20時間を超えるような過酷な勤務も少なくなく、健康問題や交通事故のリスクが深刻化していたのです。

そのような状況の中、国際労働機関(ILO)でも労働者の保護が議論され、「ILO条約」と呼ばれる国際基準も誕生しました。

ILO条約ってなに?

ILO(International Labour Organization:国際労働機関)は、労働者の権利や労働条件の改善を目的とする国連の専門機関です。「ILO条約」とは、このILOが採択した国際的な労働基準で、加盟国はそれを批准することで自国の法制度に取り入れていく形になります。

運送業においては、運転者の労働条件を適正に保つための基準もこの中で提唱され、日本もそれに対応していく必要がありました。

1989年に「告示」として制度化

1980年代には日本国内でも労働時間問題への関心が高まり、局長通達(行政の内部指針)による規制が行われてきましたが、明確な基準が求められるようになりました。

そこで1989年、厚生労働省は「改善基準告示」を制定し、全国の運送業者に適用される統一ルールが初めて誕生しました。

2024年4月から 改正されました

改正された改善基準告示の主な内容(2024年4月1日適用開始)

| 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 | |

|---|---|---|

| 1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 原則:3,300時間以内 例外(※1):3,400時間以内 |

| 1か月の拘束時間 | 293時間以内 労使協定により、年6か月まで320時間まで延長可" | 原則:284時間以内 例外(※1):310時間以内(年6か月まで) |

| 1日の休息時間 | 継続8時間以上 | 原則:継続11時間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない 例外:宿泊を伴う長距離貨物運送の場合(※2)継続8時間以上(週2回まで) 休息期間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える |

| 運転時間 | 2日平均1日:9時間以内 2週平均1週:44時間以内 | |

| 連続運転時間 | 4時間以内 運転の中断時には原則として休息を与える(1回おおむねレ奈緒区10分以上、合計30分以上) 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない | |

※1 労使協定により延長可(①②を満たす必要あり)

①284時間超は連続3か月まで

②1か月の時間外・休日労働時間が100時間未満となるよう努める

※2 1週間における運行すべて長期距離貨物運送(一の運行の走行距離が450㎞以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合

間違えやすい休息時間後の出勤時間

通達の休日についての規定は以下のとおりです。

改善基準告示の休日

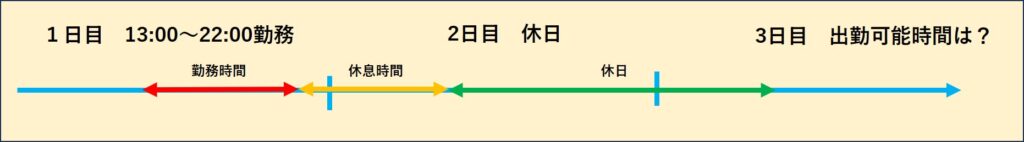

改善基準告示で休日と認められるのは「休息期間+24時間の連続した時間」です。

ただし、いかなる場合であってもこの時間が30時間を下回ってはなりません。

休息時間は継続11時間が努力義務(9時間を下回らない)

上記の例の場合

1日目の22:00から2日目の9:00までが休息期間。

プラス24時間の休日を与える。

3日目の出勤可能時間が9:00(努力義務:休息11時間+24時間)になります。

7:00(休息9時間+24時間)より早くなると改善基準違反となってします。