貨物軽自動車運送事業法が改正されました

~軽貨物についての安全対策の強化~

貨物軽自動車運送事業者が実施すべき安全対策について

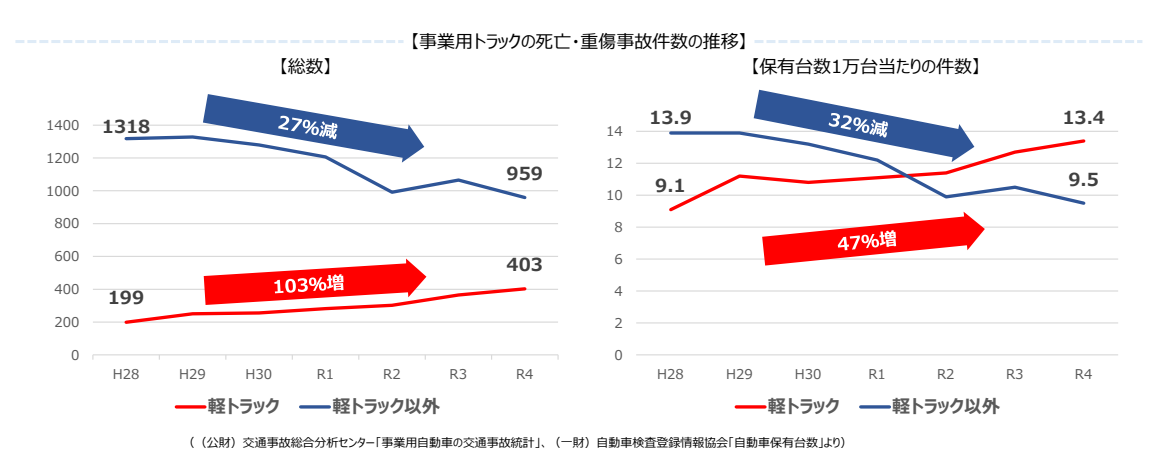

近年、貨物軽自動車運送事業者による交通事故が増加傾向にあります。

交通事故総合分析センターの統計によると、平成28年から令和5年にかけて、

事業用貨物軽自動車「以外」の死亡重傷事故⇒約2割減少

事業用貨物軽自動車の死亡重傷事故⇒は倍増

また、保有台数1万台あたりの死亡重傷事故件数においても、

事業用貨物軽自動車以外⇒約2割減少

貨物軽自動車⇒約4割増加

こうした状況を受け、令和6年に法令が改正、令和7年4月1日に施行され、貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が大きく強化されました。

はじめに:全ての事業者に安全対策の義務

令和7年4月1日施行「改正 貨物自動車運送事業法」では貨物軽自動車運送事業者は、一人で事業を営む場合でも、法令に基づく安全対策を実施する義務があります。

事故防止のためにも、日常業務の中での安全管理を徹底しましょう。

以下では、安全対策を「運行前に行うもの」と「日々の業務で行うもの」に分けてご紹介します。

運行業務の開始前に行う安全対策

貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講

やることリスト1

・貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講させる

・貨物自動車安全管理者を選任する

3月軽貨物事業者は、安全管理に関する知識を持つ「貨物軽自動車安全管理者」を営業所ごとに選任する必要があります。

その前に、貨物軽自動車安全管理者に選任しようとしている者に、貨物軽自動車安全管理者講習を 国土交通省に登録受けた講習機関で講習を受講させなければなりません。

選任後も2年ごとに定期講習の受講が義務付けられています。

特例:運行管理者

一般貨物自動車運送事業を行っている場合で運行管理者に選任されている者を貨物自動車安全管理者に選任(兼任)させる場合は貨物軽自動車安全管理者講習の受講は免除され選任できます。(運行管理資格を持っているだけでは免除されません、あくまで運行管理者に現在選任されている者が対象です。)

貨物軽自動車安全管理者になれる者

①新たに選任する場合

⇒選任の日前より2年以内に貨物軽自動車安全管理者講習を修了した者

②貨物軽自動車安全管理者を選任されてから2年経過した場合に継続して選任する場合

⇒再度の選任の前2年以内に貨物軽自動車安全管理者定期講習を修了した者

③一般貨物自動車運送事業を同時に経営している場合

⇒運行管理者として選任されている者(貨物軽自動車安全管理者講習は不要)

特例:猶予期間

令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者⇒貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月まで猶予あり

令和7年4月以降に事業の届出を行った事業者⇒速やかに選任(猶予なし)

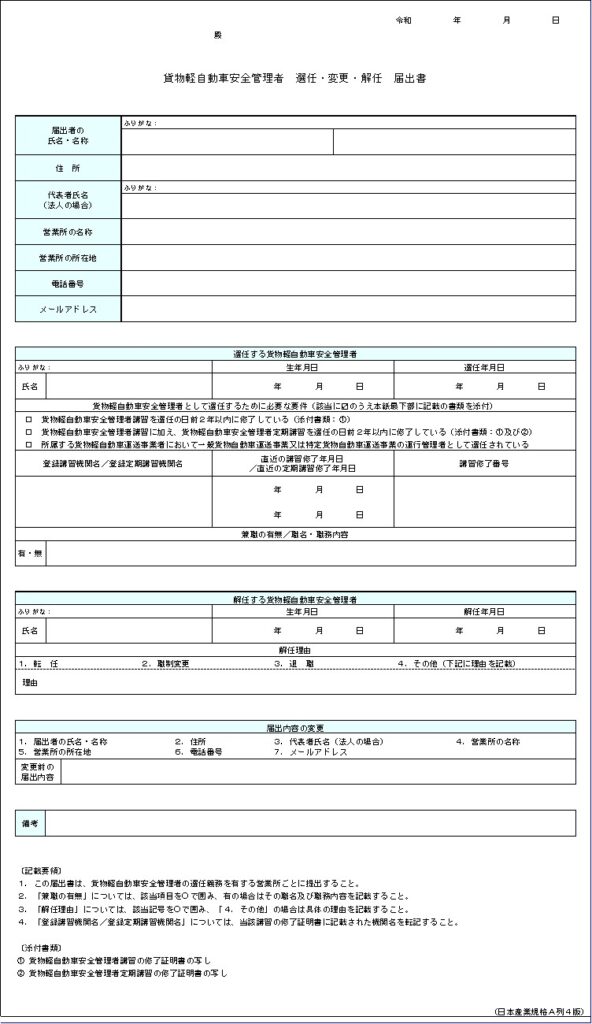

貨物軽自動車安全管理者の選任届け出

やることリスト2

・貨物軽自動車安全管理者の選任届出

令和7年3月末までに経営届出をした事業者は、

令和9年3月までに選任・届出が必要です。

令和7年4月以降の事業者は

事業開始前までに速やかに選任し届出をしましょう。

国土交通省:貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正についてより

ひとり事業者のやることリスト1

・貨物軽自動車安全管理者講習を受講(講習はWebでも受講可能)

・自身が貨物軽自動車安全管理者となり、選任・届出を行う

貨物軽安全管理者講習はどこで受講するのか

現在(令和7年4月1日)登録されている受講機関は以下の一社です。

eラーニングで受講できます。講習料3,700円(税込)

詳しくは独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)のホームページを確認

| 登録機関名(登録番号) | 独立行政法人 自動車事故対策機構(JG001) |

| 登録年月日 | 【貨物軽自動車安全管理者講習】令和6年12月12日 |

| 所在地 | 東京都墨田区錦糸3丁目2番1号アルカイースト19階 |

| 問い合わせ先 | 03-5608-7641/03-6853-7690 |

| 登録を受けている講習の名称 | 貨物軽自動車安全管理者講習 |

| 講習の実施方式 | eラーニング |

初任運転者等(初任運転者・高齢運転者・事故惹起者)への指導・適性診断の実施

特定運転者への特別な指導

貨物自動車運雄事業者は特定の運転者に対して、交通事故の未然防止を図るための指導等を実施しなければなりません。

実施すべき内容の理解にあたっては、民間の研修機関等、外部の専門的機関の活用も有効です。

やることリスト3

貨物軽自動車運送事業者は特定の運転者に対して特別な指導を行わなければなりません

特定の運転者

・初任運転者(過去に一度も特別な指導を受けていない者)

・高齢運転者(65歳以上の者)

・事故(死者又は負傷者が生じた事故)を引き起こした

初任運転者の特別な指導⇒乗務前3年以内に貨物軽自動車安全管理者講習の受講で特別な指導とみなすことができる

事故を引き起こした者⇒当該事故後に貨物軽自動車安全管理者講習の受講で特別な指導とみなすことができる

特別な指導のタイミング

| 対象となった日 | 特定の運転者の種類 | 実施するタイミング(猶予期間) | 猶予期間以降のタイミング |

|---|---|---|---|

| 令和7年3月31日以前 | 初任運転者 | 令和10年3月31日まで実施 (過去に特別な指導を受けた記録が明確に残っている場合は除く) | |

| 高齢運転者 | (令和7年4月1日以降に対象者となります) | ||

| 事故惹起運転者 | 実施不要 | ||

| 令和7年4月1日以降 | 初任運転者 | 令和10年3月31日まで実施 | 令和10年3月1日以降の初任運転者 ⇒乗務前に実施(やむを得ない事情は乗務後1ヶ月以内) |

| 高齢運転者 | 令和10年3月31日までに適性診断を受診 そこから1ヶ月以内に特別な指導を実施 | 令和9年4月1日以降に対象になった高齢運転者 ⇒適齢診断の結果が判明した後1ヶ月以内に実施 | |

| 事故惹起運転者 | 令和10年3月31日までに実施 | 令和10年3月1日以降に対象になった事故惹起者 ⇒再乗務の前に実施(やむを得ない場合は1ヶ月以内(外部受講予定がある場合は除く)) |

特定運転者への適性診断の受診

適性診断は運転者の運転のクセや傾向を確認するものであり、指摘が多い場合であっても運転業務を行ってはいけないというものではありません。

適性診断の結果の確認を通じ、運転者自身の傾向や運転時に注意すべき事などを正しく理解させることが重要。

やることりすと4

貨物軽自動車運送事業者は特定の運転者に対して適性診断を受診させる

特定の運転者

・初任運転者(過去に一度も特別な指導を受けていない者)

・高齢運転者(65歳以上の者)

・事故(死者又は負傷者が生じた事故)を引き起こした

特例:猶予期間

令和7年3月31日以前に事業の届出を行った既存事業者⇒適性診断の受診が令和10年3月31日まで猶予あり

令和7年4月1日以降の実施するタイミング

| 対象となった日 | 特定の運転者の種類 | 実施するタイミング(猶予期間) | 猶予期間以降のタイミング |

|---|---|---|---|

| 令和7年4月1日以降 | 初任運転者 | 令和10年3月31日まで実施 | 令和10年3月1日以降の初任運転者 ⇒乗務前に実施(やむを得ない事情は乗務後1ヶ月以内(過去3年以内に初任診断を受診した者は除く)) |

| 高齢運転者 | 令和10年3月31日までに適性診断を受診 そこから1ヶ月以内に特別な指導を実施 | 令和9年4月1日以降に対象になった高齢運転者 ⇒65歳に達した日以降1年以内に適性診断を受診、その後3年以内ごとに1回受診、 | |

| 事故惹起運転者 | 令和10年3月31日までに実施 | 令和10年3月1日以降に対象になった事故惹起者 ⇒再乗務の前に実施、区分に応じて特定Ⅰ、Ⅱを受診(やむを得ない場合は1ヶ月以内) |

貨物軽自動車運転者台帳の作成・保管

運転者ごとに「貨物軽自動車運転者台帳」を所属する営業所に備え置く必要があります。

やることリスト5

運転者ごとに

①作成番号

②作成月日

③事業者の氏名または名称

④運転者の氏名

⑤運転者の生年月日

⑥運転者が初めて雲洞の業務に従事した年月日

⑦特別な指導の実施

⑧適性診断の受診の状況を記載したもの

⑨(退職した場合)運転者でなくなった年月日及び理由

を記載し営業所に保管しておく

ひとり事業者のやること2

・自らにおいて指導すべき内容を理解する

(民間の研修機関等、外部の専門機関の活用も有効)

・適正診断も規定通り受診する

・運転者台帳を作成し保管する

運転者でなくなった者の運転者台帳はその年月日及び理由を記載の上3年間保存

作成・保存方法はパソコンやスマートフォンなどを利用した記録でも可能

健康状態の把握

事業者は、運転者に対して定期的な健康診断を受けさせる義務があります。

➤ 一人で事業をしている方へ

自身の健康状態を常に把握し、必要に応じて自主的に健康診断を受診しましょう。

日々の運行業務における安全対策

点呼(業務前・業務後)

やることリスト7

・貨物軽自動車安全管理者が運転者に対して業務の開始時、終了時に点呼を行う

・点呼記録はデジタルまたは書面で1年間保存する

点呼執行のやり方

| 業務前点呼 | 業務後点呼 | ||

|---|---|---|---|

| 実施する者 | 貨物軽自動車安全管理者(令和9年3月末までは、事業者内の者が実施することが可能) | ||

| 実施タイミング | 運行業務を開始しようとするとき | 運行業務を終了したとき | |

| 実施場所 | 営業所または車庫で対面(宿泊を伴う運行等により、遠隔地で業務を開始または囚虜する場合等は電話等) | ||

| 確認事項とその方法 | ①酒気帯びの有無 | アルコール検知器を使用、酒気帯びの有無、運転者の状態を目視で確認 | |

| ②疾病・疲労・睡眠不足等により 安全な運行をすることができない おそれの有無 | 体温や血圧、顔色、呼気の臭い、声の調子等の情報によって確認 | ||

| ③車両の日常点検の実施または その確認 | 走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期に、エンジンルーム内、ライト、タイヤ、運転席周りについて、目視等により確認 | ||

| ④業務に係る車両、道路状況及び 運行の状況 | 気になる点が無かったかを確認 | ||

| 記録項目 | ①点呼執行者名 ②運転者の氏名 ③車両番号ナンバープレート ④点呼日時 ⑤点呼方法(検知器使用有無、対面か電話等か) ⑥運転者の酒気帯び有無 ⑦運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況 ⑧日常点検の状況 ⑨指示事項 ⑩その他必要な事項 | ①点呼執行者名 ②運転者の氏名 ③車両番号ナンバープレート ④点呼日時 ⑤点呼方法(検知器使用有無、対面か電話等か) ⑥自動車、道路及び運行の状況 ⑦交換運転者に対する通告 ⑧運転者の酒気帯び有無 ⑨その他必要な事項 | |

| 記録・保存方法、保存期間 | 書面またはデジタルで保存、1年間保存 | ||

ひとり事業者のやることリスト3

点呼執行

・自ら確認を行い、記録をつける

(家族と同居している場合は、体調など客観的にみてもらうと有効)

・記録は1年間保管

道路・天候状況の確認と異常時の対応

異常気象時や災害が予測される場合は、無理な運行を避け、事前に情報を確認しましょう。

日常点検(車両の安全確認)

灯火類、ブレーキ、エンジン、タイヤなどの状態を目視で日常点検します。点検記録は必ず残してください。

適正な積載と過積載の防止

荷物の積み方にも工夫が必要です。

重い荷物は下、小さな荷物はまとめるなどの工夫をして荷崩れ防止に努めましょう。

勤務時間・休憩時間の管理

やることリスト8

・改善基準告示を把握し、運転者の労働時間を基準内で管理する

改善基準告示の基準に従い、1日・月・年単位での拘束時間や連続運転時間を守る必要があります。

改善基準告示とはなに?

「改善基準告」って聞いたことありますか?

正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といって、トラックなどを運転するドライバーの働き方を見直して、ムリのない運転をしてもらうためのルールです。

これは、ふつうの会社員と同じような労働時間ルールではなく、運送業ならではの働き方に合わせて、「1日の拘束時間(労働時間+休憩時間)」「運転できる時間」「休憩・休息の取り方」などが定められています。

実は、軽貨物ドライバーに対しては以前からこの規制の対象になっており、今回改めて対象になったわけではありません。雇用されているドライバーのみでなく、個人事業主のドライバーも対象となります。

勤務時間に関する基準の概要

| 1年、1ヶ月の拘束時間 | 1年 :3300時間以内 1ヶ月:284時間以内 |

| 1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は周2回までが目安) |

| 1日の休息時間 | 継続11時間以上を与えるように努めることを基本とし、9時間を下回らない |

| 合計運転時間 | 2日平均で1日9時間以内、2週平均で1週間え44時間以内 |

| 連続運転時間 | 4時間以内(運転中断時には、原則として休憩が必要であり、1回おおむね連続10分以上、合計30分以上の休憩外必要) |

ひとり事業者のやることリスト4

・自ら改善基準告示を把握し勤務時間を設置し遵守する

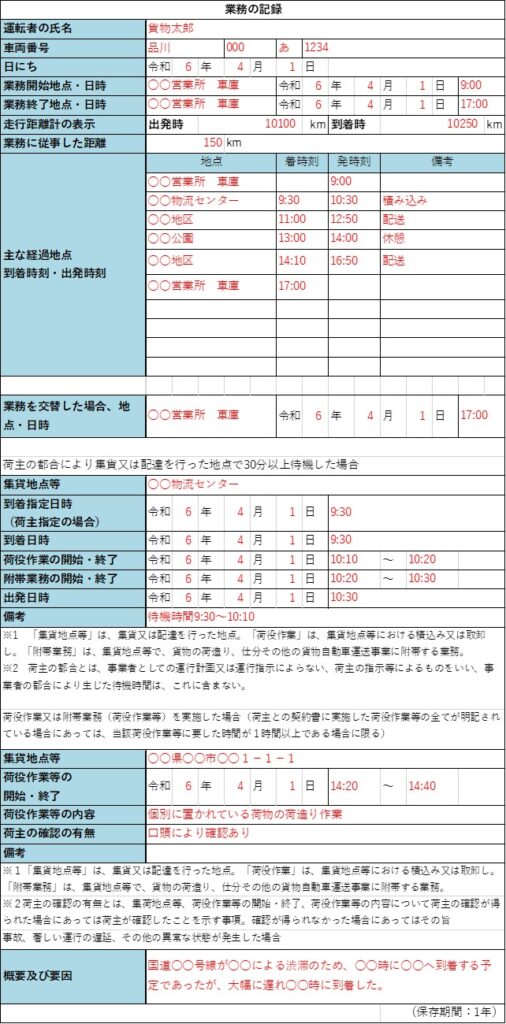

業務記録の作成と保存

業務の記録の概要

やることリスト9

・業務記録を記載した日報を作成し保管する(デジタル可)

記録タイミング

業務が終了するごとに作成するように努める

※休憩時間や集貨時間等は、その都度記載することで、業務の実態を正しく記録することが可能であるため

記録する項目

全ての運行で記録が必要な項目

運転者の氏名

運転者が従事した運行の業務に係る事業用自動車の、車両番号(ナンバープレート等)

業務の開始及び終了の地点、日時、主な経過地点、業務に従事した距離

業務を交替した場合、その地点及び日時

休憩または睡眠をした場合、その地点及び日時

集貨地点等(荷主都合により集貨又は配達を行った地点)で30分以上待機した場合

集貨地点等

集貨地点等への到着日時(荷主から指定された場合)

記録する項目 • 集貨地点等に到着した日時

集貨地点等における荷役作業(積込みまたは取卸し)の開始・終了日時

集貨地点等で附帯業務(貨物の荷造り・仕分けその他の貨物自動車運送事業に附帯する業務)を行った場合はその開始・終了日時

集貨地点等からの出発日時

荷役作業等(荷役作業又は附帯業務)を実施した場合(契約書に明記されている場合は、1時間以上である場合)

集貨地点等

荷役作業等の開始・終了日時、荷役作業等の内容

集貨地点等・日時・内容について荷主の確認を得られたか否か

人身事故、物損事故、国土交通大臣への提出が必要な事故または著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合

その概要及び要因

記録・保存方法

保存期間 書面またはデジタルにより、1年間保存

業務記録の様式例

ひとり事業者のやることリスト4

・・業務記録を記載した日報を作成し保管する(デジタル可)

事故の記録・報告

事故が発生した場合は、内容に関わらず3年間記録を保管します。

死傷者が出た事故や重大事故については、国土交通大臣への報告義務があります。

安全対策は「一人事業者」でも必須です

法令で定められた安全対策は、すべての事業者に義務付けられています。

一人で貨物軽自動車運送事業を行っている方も例外ではありません。

日々の運行における**「小さな安全対策の積み重ね」が、重大事故の防止につながります。**

法令を遵守し、安全第一で荷物を届けましょう。